Biblioteca palafoxiana

Ordenadores del Universo

"Teseo vencedor del Minotauro",

fresco que decoraba una de las paredes de la Casa de Gavio Rufo, en Pompeya,

considerada una de las obras maestras del cuarto estilo. De clara influencia

helénica, el héroe aparece representado completamente desnudo. Teseo fue el

gran héroe de la región del Ática que consiguió entre muchas otras hazañas, y

con la ayuda de Ariadna, vencer al monstruo de cabeza de hombre y cuerpo de

toro.

Este fresco podemos verlo en la actualidad en el

Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.

https://palios.wordpress.com/2016/05/10/teseo-y-el-minotauro/

La ciudad de Alejandría fue fundada por Alejandro Magno,

en el año de 331 a.C. Quinto Curcio Rufo, historiador romano que vivió cuatro

siglos después, durante el reinado de Claudio, señaló en su Historia de Alejandro que la fundación

tuvo lugar justo después de la visita

del héroe al santuario del dios egipcio Amón, “el Oculto”, donde el sacerdote

se dirigió a Alejandro como “hijo de Júpiter”. En aquel estado de gracia recién

adquirido, Alejandro eligió para su

nueva ciudad la franja de tierra comprendida entre el lago Mareotis y el mar, y

ordenó a sus súbditos que emigraran desde las ciudades vecinas a la nueva

metrópoli. “Hay un relato que cuenta –escribió Tufo- que después de que el rey

cumpliera con la costumbre macedonia de trazar con harina de cebada los límites

de las futuras murallas, bandadas de pájaros se abalanzaron sobre la harina

para comérsela. Muchos lo consideraron de mal agüero, pero el veredicto de los

adivinos fue que la ciudad disfrutaría de abundante población inmigrante y

proporcionaría medios de subsistencia a muchos países”.

Gente de

numerosos países se reunió efectivamente en la capital, pero fue una

inmigración distinta la que finalmente hizo famosa a Alejandría. En el año 323, a la muerte del rey, la ciudad se

había convertido en lo que hoy denominaríamos una “sociedad multicultural”,

dividida en politeumata o

corporaciones basadas en la nacionalidad, bajo el cetro de la dinastía

ptolemaica. De esas nacionalidades, la

más importante, si se exceptúa la nativa

egipcia, era la griega, para la cual la palabra escrita se había convertido en

símbolo de conocimiento y poder. “Quienes

saben leer ven dos veces mejor”, escribió el poeta ático Menandro en el

siglo IV a. C.

Aunque

tradicionalmente los egipcios habían recogido por escrito gran parte de su

actividad administrativa, quizá fue la influencia de los griegos, convencidos

de que la sociedad requería un registro preciso y sistemático de sus

transacciones, la que transformó a la ciudad

de Alejandría en un estado intensamente burocratizado. Para mediados del siglo III a.C., el flujo de

documentos en esta metrópoli empezó a ser difícil de manejar. Recibos,

presupuestos, declaraciones y permisos se hacían por escrito.

Hay ejemplos de documentos para cada clase de tarea, por

insignificante que fuera: guardar cerdos, vender cerveza, comprar lentejas

tostadas, regentar unos baños, pintar una casa. Un documento fechado en 258-257

a. C. muestra que el servicio de contabilidad de Apolonio, ministro de

finanzas, recibió 434 rollos de papiros en 33 días. La pasión por los papeles

no implica amor por los libros, pero la familiaridad de la palabra escrita

acostumbró a los ciudadanos de Alejandría al acto de leer.

Si los

gustos de su fundador pueden servirnos de indicador, Alejandría estaba

destinada a ser una ciudad aficionada a

la lectura. El padre de Alejandro, Filipo de Macedonia, contrató a Aristóteles

como tutor de su hijo, y gracias a sus enseñanzas Alejandro llegó a ser “un entusiasta

de toda clase de saberes y lecturas”; de hecho, era tan aficionado a la lectura

que rara vez estaba sin un libro. En una ocasión, en un viaje por Asia,

“desprovisto de nuevos libros”, ordenó a

uno de sus comandantes que le enviara varios; a su debido tiempo recibió la Historia de Filisto, varias obras de

Eurípides, Sófocles y Esquilo, así como poemas de Telestes y Filoxeno.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Biblia_sacra.jpg

Quizá fue

Demetrio Faléreao –erudito ateniense,

compilador de las fábulas de Esopo, crítico de Homero y alumno del celebrado

Teofrasto (también alumno y amigo de Aristóteles)- quien sugirió al sucesor de

Alejandro, Ptolomeo I, que fundara la biblioteca que haría famosa a Alejandría,

tan famosa que 150 años después de su destrucción, Ateneo de Naucratis

consideró superfluo describírsela a sus lectores: “Y acerca del número de

libros, de la creación de bibliotecas y de la colección en la sala de las

musas, ¿qué puedo decir, puesto que

están en la memoria de todos los hombres”? Es una verdadera lástima, porque

carecemos de respuestas satisfactorias a preguntas como dónde estaba

exactamente la biblioteca, cuántos libros albergaba, como se regía y a quién

corresponde la responsabilidad de su destrucción.

https://houghtonlib.tumblr.com/post/97648673962/biblia-sacra-hebraicae-chaldaice-graece-et

Hacia

finales del primer siglo a. C., el geógrafo griego Estrabón describió

Alejandría y su museo con cierto

detalle, pero nunca mencionó la biblioteca. Según el historiador italiano

Luciano Canfora,”Estrabón no menciona la biblioteca sencillamente porque no era

una habitación o edificio autónomos”, sino más bien un espacio adjunto al

templo de Serapis, en Rhakotis, el antiguo barrio egipcio. Cuando consideramos

que, antes de la invención de la imprenta, la biblioteca papal de Aviñón era la

única de Occidente cristiano que superaba los 2 000 volúmenes, empezamos a vislumbrar la

importancia de la colección de Alejandría.

Había que

acumular un gran número de libros, dado que la ambiciosa finalidad de la

biblioteca era abarcar la totalidad del saber humano. Para Aristóteles reunir

libros formaba parte de las tareas del sabio, puesto que se los necesitaba “a

manera de memorandos”. La biblioteca de la ciudad que fundara su discípulo era

sencillamente una versión más amplia de esa idea: la memoria del mundo. Según

Estrabón, la colección de libros de Aristóteles pasó a manos de Teofrasto; de

él a su pariente y alumno Neleo de Escepsis y de este a Ptolomeo II, quien la

adquirió para Alejandría.

Portadilla

con ex libris manuscrito: “De la librería del Colegio del Espíritu Santo”.

Ya en la época de Ptolomeo III ninguna persona podría

haber leído toda la biblioteca. Por decreto

real, los barcos que atracaban en Alejandría tenían que entregar los

libros que llevaran a bordo, los cuales eran copiados, y los originales (a

veces las copias) devueltos a sus propietarios, mientras que los duplicados (a

veces los originales) se incorporaban a la biblioteca. Gracias a los buenos

oficios de sus embajadores, fueron prestadas a

los Ptolomeos, para ser copiadas con gran esmero, las obras oficiales o

definitivas de los grandes dramaturgos griegos, conservadas en Atenas. No todos

los libros eran auténticos; los falsificadores, que sabían del interés

apasionado con el que los Ptolomeos coleccionaban los clásicos, les vendieron

trabajos aristotélicos apócrifos, cuya falsedad pudo demostrarse después de

siglos de investigación erudita. En ocasiones los eruditos mismos llegaron a producir falsificaciones.

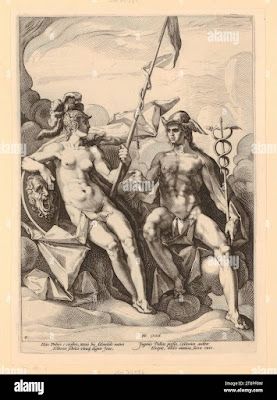

Portada

alegórica, en grabado xilográfico, ambas del libro de Atanasio Kirchher, Mundus subterraneus

Utilizando el nombre de un contemporáneo de Tucídides, el

erudito Cratipo escribió un libro llamado Todo

lo que Tucídides no llego a decir, en el que se sirvió con éxito de la

prosopeya y el anacronismo, citando, por ejemplo, a un autor que había vivido

400 años después de la muerte de Tucídides.

El Vesubio.

Grabado xilográfico en el libro de Atanasio Kircher, Mundus. Sin duda

subterraneus

La

acumulación de saber no es saber. El poeta galo Décimo Magno Ausonio, varios siglos

después, se burló en sus Opúsculos de la confusión de ambas

tareas:

|

Has comprado libros y llenado estantes, oh, amante de las musas. ¿Significa eso que ya eres sabio? Si compas hoy cuerdas para instrumentos, plectro y lira: ¿Crees que mañana será tuyo el reino de la

música? |

Era

evidente la necesidad de un método que ayudara al público a hacer uso de aquel

tesoro libresco: un método que permitiera a cualquier lector encontrar el libro

específico al que le llevara su interés. Sin duda, Aristóteles tenía un sistema

personal para encontrar en su biblioteca los libros que necesitaba (un sistema

del que, desgraciadamente, nada sabemos). Pero el número de ejemplares

conservados en la biblioteca de Alejandría hacía imposible que un lector

encontrase un determinado título, excepto por verdadera casualidad. La solución

–y una nueva serie de problemas- apareció bajo la forma de un nuevo

bibliotecario, el epigramista y erudito Calímaco de Cirene.

El sol. Grabado

xilográfico en el libro de Atanasio Kircher, Mundus subteraneus.

Calímaco

nació en África del Norte hacia comienzos del siglo III a.C., y vivió en la

ciudad de Alejandría la mayor parte de

su vida, primero ejerciendo la docencia y después trabajando en la biblioteca. Fue escritor, crítico,

poeta y enciclopedista

extraordinariamente prolífico. Inició un debate aún inconcluso en nuestra época:

creía que la literatura había de ser concisa y sin adornos, y denunciaba a

quienes todavía escribían epopeyas a la antigua usanza, a quienes llamaban

gárrulos (persona muy habladora) y

obsoletos. Sus enemigos lo acusaban de ser incapaz de escribir largos poemas y

de mostrarse irremediablemente árido en los cortos. (Siglos después, aún

continuaba el debate de los modernos contra los antiguos, de los románticos

contra los clásicos, de los grandes novelistas norteamericanos contra los

minimalistas). Su mayor enemigo era su superior en la biblioteca: el

bibliotecario jefe, Apolonio de Rodas,

cuyo poema épico de 6 000 versos, la Argonáutica,

es un buen ejemplo de todo lo que Calímaco detestaba. (“Libro grande, gran

aburrimiento”, fue su lacónico resumen.) Ninguno de los dos ha encontrado gran

eco entre los lectores modernos, aunque la Argonáutica

todavía se recuerda. Ejemplo del arte de Calímaco sobrevive apenas en una

traducción de Catulo (“El rizo de Berenice”, utilizada por Pope en su Rape of the Lock).

Sin duda

bajo el ojo vigilante de Apolonio, Calímaco (no sabemos si llegó a ser alguna

vez bibliotecario director) inició la ardua tarea de catalogar la biblioteca en

continuo crecimiento. La catalogación es un oficio antiguo; hay ejemplares de otros ordenadores del universo (nombre que le daban los sumerios) entre

los restos de las bibliotecas más antiguas. Así, por ejemplo, el catálogo de

una “casa de libros” egipcia, del segundo milenio a.C., procedente de las

excavaciones de Edfu, empieza por enumerar otros catálogos: El libro de lo que encuentra en el templo,

El libro de los dominios, La lista de todos los libros grabados en madera, El

libro de la estaciones del sol y de la luna, El libro de los lugares y de lo

que hay en ellos, etc.

El sistema que Calímaco eligió

para Alejandría, más que en una enumeración ordinaria de las posesiones de la

biblioteca, parece basado en una formulación preconcebida del mundo. Toda clasificación es, en último término,

arbitraria. La que propuso Calímaco parece serlo un poco menos, dado que se

atiene a la visión del mundo aceptada por los intelectuales y eruditos de la

época, herederos de la filosofía griega. Calímaco dividió la biblioteca en estanterías o tablas

distribuidas de acuerdo con ocho géneros o temas: drama, oratoria, poesía

lírica, legislación, medicina, historia, filosofía y miscelánea. Separó las

obras más voluminosas y las hizo copiar en varias secciones más breves llamadas

libros, para tener así rollos más

pequeños que fuesen de más fácil manejo.

Calímaco no

llegó a concluir su gigantesca empresa, completada por los bibliotecarios que

le sucedieron El conjunto de las pinakoi, o catálogo completo, cuyo

título oficial era Tablas de aquellos que se distinguieron en todas las fases de la cultura,

junto con sus escritos tenía, al parecer, una extensión de 120 rollos.

A Calímaco debemos también un mecanismo de catalogación que llegaría a ser

habitual: la costumbre de ordenar los volúmenes por orden alfabético. Según el críptico

francés Christian Jacob, la biblioteca de Calimaco fue el primer ejemplo de “un

lugar utópico para la crítica, donde era posible comparar los textos, abiertos

unos al lado de otros”. Con Calímaco la biblioteca se convirtió en un espacio

organizado para la lectura.

Todas las

bibliotecas que he conocido son un reflejo de aquella otra de la antigüedad. La

oscura biblioteca del Maestro en Buenos Aires, la exquisita Huntington Library

de Pasadena, en California, rodeada, como una villa italiana, por jardines

geométricos; la venerable British Library, donde hay un sillón, donde estuvo

sentado Karl Marx cuando escribía Das

Kapital; la biblioteca con tres estanterías de la aldea de Djanet, en el

Sahara argelino, donde entre los libros en árabe vi un misteriosos ejemplar del

Candide de Voltaire en francés;

la Bibliothéque Nationale de París,

donde a la sección reservada a la literatura erótica se le llama Infierno; la

hermosa Metro Toronto Reference Library, donde se ve caer la nieve sobre los cristales

inclinados mientras se lee: todas estas reflejan, con variaciones, la visión

sistemática de Calímaco.

La biblioteca

de Alejandría y sus catálogos se convirtieron primero en el modelo de las

bibliotecas de la Roma imperial, más tarde en el de la Europa cristiana. En de Doctrina

Christiana, obra escrita poco después de su conversión en el año 387,

San Agustín, todavía bajo la influencia del pensamiento neoplatónico, argumentaba que cierto número

de palabras de los clásicos griegos y romanos eran compatibles con la doctrina

cristiana, puesto que autores como

Aristóteles y Virgilio habían “poseído injustamente la verdad” (lo que Plotino llamaba “el

espíritu” y Jesucristo el “verbo”o logos).

Con ese mismo espíritu ecléctico, la primera biblioteca de la Iglesia romana de

la que se tiene noticia, fundada en los años ochenta del siglo IV por el papa

Dámaso I en la Iglesia de San Lorenzo, contenía no sólo los libros cristianos

de la Biblia, sus comentarios y una

selección de apologistas griegos, sino también varios autores clásicos griegos

y latinos. (La aceptación de los autores

antiguos, sin embargo, estaba todavía sujeta a discriminación; a mediados del

siglo V, al hacer un comentario sobre la biblioteca de un amigo, Sidonio

Apolinar se queja de que los autores paganos se separasen de los cristianos:

los primeros cerca de los asientos reservados para los caballeros, los segundos en los

reservados para las damas.)

¿Cómo debían ser catalogados escritos tan diversos?

Los encargados de las primeras bibliotecas cristianas hacían listas de las

estanterías para registrar sus libros.

Las biblias venían en primer lugar. Luego las glosas, las obras de los padres

de la Iglesia –san Agustín a la cabeza-,

y a continuación los textos de filosofía, derecho y gramática. Los libros sobre

medicina se incluían a veces al final.

Puesto que mucho de los libros carecía de título, se les daba uno para

designarlos. A veces el alfabeto servía como clave para encontrar los volúmenes.

En el siglo X, por ejemplo, en Persia, el visir al-Sahib ibn Abbad Abd

al-Quasim Ismail, con el fin de no

separarse de su colección de 117 000 volúmenes cuando viajaba, hacía que los transportara una

caravana de 400 camellos adiestrados para caminar sin romper el orden

alfabético de los libros.

El ejemplo más antiguo de catalogación

por temas en la Europa medieval quizá sea el de la biblioteca de la catedral de

Le Puy en el siglo XI, aunque durante mucho tiempo ese tipo de catálogo no fue

la norma. En muchos casos, la división de los libros sólo respondía a razones

prácticas. En Canterbury, en los primeros años del siglo XIII, los libros de la

biblioteca del arzobispo estaban ordenados de acuerdo con las facultades que

más utilizaban. En 1120, Hugo de San Víctor propuso un sistema de catalogación que consistía en

anotar brevemente el contenido de cada libro –como en los catálogos editoriales

modernos-, y colocarlos después según la división tripartita de las artes

liberales: teorías, prácticas y mecánicas.

1570 | 43 años

Theatrum orbis terrarum

Material cartográfico impreso.

The Library of Congress. Washington

https://www.epdlp.com/pintor.php?id=2921

En 1250,

Richard de Fournival ideó un sistema de

catalogación que se basaba en un modelo hortícola. Al comparar su biblioteca con un jardín “donde sus

conciudadanos podían recoger los frutos del saber”, la dividió en tres arriates –correspondientes a la

filosofía, las artes lucrativas y la teología- y los arriates, a su vez, en varias secciones menores o areolae, cada una con un índice o tabula (semejante a las pinakoi de Calímaco) de los temas de

cada sección. Las “ciencias lucrativas”, situadas en el segundo arriate, sólo contenían dos areolae, la medicina y el derecho. El tercer arriate se reservaba

para la teología.

Dentro de

las aerolae, a cada tabula se

asignaba una cantidad de letras igual al número de libros incluidos, para poder

asignar una letra a cada uno de ellos, que se anotaba en la cubierta del libro.

Para evitar la confusión de que varios

libros fueran identificados con la misma letra. Fournival utilizaba variaciones

tipográficas y cromáticas para cada letra: un libro de gramática se

identificaba con una A mayúscula de

color rojo rosado, mientras que otro

mediante una A uncial de color

rojo amapola.

“Indiae Orientalis, Insularumque Adiacientium Typus”, del

“Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius”, edición latina de 1603 (Foto: Wikimedia Commons dominio público)

https://mymodernmet.com/es/abraham-ortelius/

Aunque la biblioteca de Fournival

estaba dividida en tres arriates, las tabulae

no se asignaban necesariamente a las subcategorías por orden de importancia,

sino a partir del número de volúmenes que cada una poseía. A la dialéctica, por

ejemplo, se le había asignado toda una tabula porque la biblioteca poseía más de

una docena de libros sobre este tema; la

geometría y la aritmética, sólo

representadas por seis libros cada una, compartían una sola tabula.

Mapa de “Islandia” por Abraham Ortelius, 1590 (Foto: Wikimedia Commons dominio público)

https://mymodernmet.com/es/abraham-ortelius/

Alrededor

de un siglo antes de que Fournival propusiera su sistema, otros estudiosos

como Graciano, el padre del derecho

canónico, y el teólogo Pedro Lombardo

habían sugerido nuevas divisiones del

saber basadas en una revisión de las doctrinas de Aristóteles, cuya propuesta

sobre la jerarquía universal de la existencia encontraban sumamente atractiva,

pero sus ideas no se tomaron en cuenta hasta muchos años después. Sin embargo,

hacia mediados del siglo XIII, la cantidad de obras de Aristóteles que había

empezado a inundar Europa (traducidas al latín a partir del árabe, al que previamente se habían traducido del griego por hombres tan sabios como Miguel

Escoto y Hermann Alemán) obligó a los

eruditos a reconsiderar la revisión que Fournival encontrara tan lógica. A

partir de 1251, la Universidad de París incorporó oficialmente las obras de

Aristóteles que habían sido

meticulosamente editadas y anotadas por

sabios musulmanes como Averroes y Avicena, sus principales intérpretes en

Occidente y Oriente.

La adopción

de Aristóteles por los árabes empieza como un sueño. Una noche, a comienzos del

siglo IX, el califa Ma´mun hijo del casi

legendario Harun al-Rashid, soñó que mantenía una conversación con un individuo

pálido, de ojos azules, frente amplia,

ceño fruncido y porte real, sentado en un alto trono. Aquel personaje era Aristóteles, y las palabras que los dos

intercambiaron en secreto lo inspiraron a ordenar a los eruditos de la academia

de Bagdad que, a partir de aquella noche, consagraran sus esfuerzos a traducir

las obras del filósofo griego.

Bagdad no

fue la única academia dedicada a

coleccionar las obras de Aristóteles y los otros clásicos griegos. En El Cairo,

la biblioteca Fatimí albergaba, antes de ser expurgada por los suníes en 1175,

más de 1 100 000 volúmenes, catalogados por materias. (Los cruzados, exagerando

con envidioso asombro, aseguraron que los infieles poseían más de tres millones

de libros.) Siguiendo el modelo alejandrino, la biblioteca fatimí contaba

además con un museo, un archivo y un laboratorio. Eruditos cristianos como Juan

de Gorza se trasladaron al sur para

utilizar aquellos recursos inapreciables. En la España islámica también hubo

numerosas bibliotecas de importancia; Andalucía sola contaba con más de 70,

entre las que la califal de Córdoba disponía de 400 000 volúmenes durante el

reinado de Al-Hakam II (961-976).

Roger

Bacon, hombre de ciencia que estudió matemáticas, astronomía y alquimia en París, el primer europeo que

describió con detalle la fabricación de la pólvora (aunque no se utilizaría

para armas de fuego hasta el siglo siguiente) y que previó cómo, gracias a la energía del sol, algún día

sería posible disponer de naves sin remeros, de carruajes sin caballos y de

máquinas capaces de volar, a comienzos del siglo XIII también criticó los

nuevos sistemas de catalogación procedentes de traducciones de segunda mano del

árabe que, en su opinión, contaminaban los textos de Aristóteles con las

enseñanzas del Islam. Bacon acusó a

eruditos como Alberto Magno y Tomás de Aquino de afirmar que habían leído a

Aristóteles sin saber griego, aunque reconocía que se podía aprender algo de

los comentaristas árabes (Avicena, por ejemplo, contaba con su aprobación y,

como hemos visto, estudiaba asiduamente las obras de Alhacén), consideraba

esencial que los lectores basaran sus opiniones en los textos originales.

En tiempos

de Bacon, las sietes artes liberales se colocaban alegóricamente bajo la

protección de la Virgen María, tal como están representadas en el tímpano sobre

el pórtico occidental de la catedral de Chartres. Para lograr esta reducción teológica, el verdadero erudito

–según Bacon- necesitaba estar plenamente familiarizado con la ciencia y el

lenguaje: para lo primero era indispensable el estudio de las matemáticas, y

para lo segundo el estudio de la gramática. En el sistema de catalogación de

Bacon (que el filósofo se proponía detallar en una enorme Opus principale enciclopédica que nunca llegó a terminar), la ciencia de la naturaleza era

una subcategoría de la ciencia de Dios. Con ese convencimiento, Bacon luchó

durante años para lograr que se

reconociera plenamente la enseñanza de la ciencia como parte del currículum

universitario, pero en 1268 la muerte del papa Clemente IV, protector del

sabio, acabó con su plan. Durante el

resto de su vida Bacon fue desdeñado por

sus colegas intelectuales; varias de sus teorías científicas se incluyeron en

la condena de París de 1277, y permaneció en prisión hasta 1292. Se cree que

murió poco después, sin imaginar que los historiadores del futuro le darían el

título de Doctor Mirabilis, reconociéndolo como el sabio para quien todo

libro tenía un sitio, y para quien todo aspecto del conocimiento humano

pertenecía a una categoría erudita que lo circunscribía.

Las

categorías que un lector aporta a la lectura y las categorías en las que se

sitúa la lectura misma –las culturas categorías sociales y políticas y las

categorías físicas en las que se divide una biblioteca- se influyen

constantemente de manera que parecen, a lo largo de los años, más o menos

arbitrarias o más o menos imaginativas.

https://lamitologiagriega.fandom.com/es/wiki/Quir%C3%B3n

Toda biblioteca es una biblioteca de preferencias, y toda

categoría elegida implica una exclusión. Después de la disolución de la

Compañía de Jesús en 1733, los libros almacenados en la casa que la Compañía

poseía en Bruselas se enviaron a la Biblioteca Real Belga, aunque por falta de

espacio suficiente para acogerlos, los libros se guardaron en una iglesia

vacía. Como el recinto sagrado estaba invadido de ratones, los bibliotecarios

tuvieron que elaborar un plan para proteger los libros. Se encargó al Secretario de la Sociedad Literaria Belga

que seleccionara los libros mejores y más útiles, y que fueran colocados sobre

las estanterías en el centro de la nave, mientras que el resto se depositó en

el suelo. Creían que los ratones irían royendo la periferia, y dejarían el núcleo intacto.

Existen

incluso bibliotecas cuyas categorías no corresponden con la realidad. El

escritor francés Paul Masson, que había sido magistrado en las colonias

francesas, advirtió que la Bibliotéque Nationale de París apenas disponía de

libros, del siglo XV en latín e italiano. Decidió remediarlo preparando una

lista de libros, en la cual sólo figuraban títulos inventados, reunidos dentro

de un nuevo apartado, que pusieron a salvo el prestigio del catálogo.

Cuando Colette, amiga suya de muchos

años, le preguntó para que servía una lista de libros que no existían, la

indignada respuesta de Masson fue: “¡Caramba! ¡No se me puede pedir que piense

en todo!”

Una sala

configurada a partir de categorías artificiales, como es el caso de una

biblioteca, sugiere un universo lógico, en el que todo tiene su sitio y su definición proviene

del sitio que ocupa. En un famoso

relato, Borges llevó el razonamiento de Bacon a sus últimas consecuencias,

e imaginó una biblioteca tan vasta como el universo. En esa biblioteca no hay

dos libros idénticos. Puesto que sus estanterías contienen todas las

combinaciones posibles del alfabeto y, por consiguiente, hileras e hileras de

indescifrables galimatías, todos los libros reales e imaginarios están presentes:

“la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el

catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la

demostración de la falacia de estos catálogos, la demostración de la falacia

del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de las Basílides, el comentario

de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a

todas las lenguas, las interpretaciones de cada libro en todos los libros, el

tratado que Beda pudo escribir (y nunca

escribió) sobre la mitología de

los sajones, los libros perdidos de

Tácito”. Al final, el narrador de Borges vagando por los

corredores que nunca se acaban, imagina que la biblioteca es parte de

otra abrumadora categoría de bibliotecas,

y que la casi infinita colección de libros es, en realidad, ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría, al paso

de los siglos, que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden. “Mi

soledad”, concluye Borges, “se

alegra con esa elegante esperanza”.

Salas,

corredores, estanterías fichas y catálogos informatizados dan por sentado que

los temas que ocupan nuestros pensamientos son entidades reales y, debido a ese

supuesto, se puede atribuir un determinado tono y valor a cierto libro.

Catalogada dentro de “ficción”, Los viajes de Gulliver, de Jonathan

Swift, es una novela humorística de aventuras; en “sociología”, es un

estudio satírico de la Inglaterra del

siglo XVIII; en “literatura infantil”,

una fábula sobre enanos, gigantes y caballos que hablan; en “fantasía”,

un precursor de la ciencia-ficción; en “viajes”, una expedición imaginaria; en “clásicos”,

una parte del canon de la literatura occidental. Las categorías son exclusivas;

la lectura no lo es, o no debería de serlo. Sea

cual fuere la clasificación

elegida, toda biblioteca tiraniza el acto de leer y fuerza al lector –al lector

curioso, al lector atento- a rescatar el libro de la categoría a la que ha sido

condenado.

Manguel, Alberto, “Ordenadores del Universo”, en Artes

de México, Edición Especial Biblioteca Palafoxiana, Diciembre de 2003,

Revista Libro núm. 68. Pp. 9-19.

No hay comentarios:

Publicar un comentario