3

CENTRO

DOCUMENTAL

DE LA

MEMORIA

HISTÓRICA

La documentación al servicio de la represión

El caso de Manuel Azaña

Manuel Azaña. CDMH ARMERO, Carteles,541

El 3 de noviembre de 2020 se cumplieron

80 años del fallecimiento de Manuel Azaña (1880-1940) . Hombre

polifacético, fue un destacado intelectual y escritor; siendo para muchos uno

de los mejores oradores de su época.

Como es sabido, su papel durante II

República será central, ocupando diversos cargos, desde Ministro de Guerra y

Presidente del Consejo de Ministros de 1931 a 1933, a Presidente de la

República Española de 1936 a 1939. De esta última etapa se conservan en el CDMH

diversos objetos, que pueden verse en Portal de Archivos

Españoles (PARES)

Para muchos fue el símbolo de la II

República, sirvan como muestra estas palabras de Indalecio Prieto:”porque

usted personifica la República que respetan los países no aliados de Franco” (Anso,

Mariano “Yo fui ministro de Negrín”, 1976. Pág. 432). Y será esto lo que

llevará al Régimen Franquista a intentar manipular su imagen para situarlo como

la personificación del enemigo, al tiempo que lo perseguía a él y a su familia.

Manuel Azaña saludando desde el balcón.

Granollers, 1934 Septiembre. CDMH, Archivo Centelles, 1462

Sirva el caso de Azaña de ejemplo de lo

que sufrieron todos aquellos que el franquismo consideró enemigos del nuevo

orden: incautación de bienes, manipulación o la instauración de lo que el

propio Azaña había definido como una "política de venganza y de exterminio” (Juliá,

Santos “Persecución en el exilio”, 2017. Pág. 2)

1. Comienza la guerra

Para Azaña, la guerra significó el

fracaso de su intento de racionalizar la política española, la vida pública del

país y hacer cumplir el respeto a la ley. Muchos historiadores están de acuerdo

en indicar que la guerra supuso para el todavía presidente “una

auténtica tragedia, un drama personal sin paliativos (…). No se sobrepone nunca

y, sin embargo, se esfuerza por seguir razonando cuando la quiebra de la razón

es absoluta” (Reig Tapia, Alberto “La Tragedia de

Manuel Azaña”, 1988. Pág. 58

Ejemplo de ello son sus discursos

durante este período. Así destaca el pronunciado en el Ayuntamiento de

Barcelona el 18 de julio de 1938 que finaliza con las ya célebres palabras:

“Paz, Piedad y Perdón”.

Discurso

pronunciado en el A. de Valencia en enero de 1937. CDMH, Biblioteca, F-02909,1

Discurso pronunciado en el Ayuntamiento

de Madrid, el día 13 de noviembre de 1937. CDMH, Biblioteca, F-12095

Discurso pronunciado el día 18 de Julio

de 1938. CDMH, Biblioteca, F-00944

Muchos de los discursos anteriores y algunas de sus obras

literarias que se conservan en el CDMH, proceden de las requisas que los

servicios de recuperación documental franquistas efectuaron en las diferentes

sedes de la España republicana según avanzaba la guerra. Una relación de

algunas de ellas las podemos ver en la Ficha que figura más abajo,

perteneciente al Fichero General de los Servicios Documentales de Presidencia

de Gobierno.

Ficha de Manuel

Azaña. CDMH, Fichero nº 5 de la Sección Político Social

2. El exilio

Para muchos, Azaña había dado por

perdida la guerra desde septiembre de 1936 cuando se impuso la política de no

intervención. Por ello, cuando inicia su camino al exilio el 5 de febrero de

1939 acompañado de su familia, sabe que no volverá; presentando su dimisión

como presidente de la República el 27 del mismo mes (ver pieza del mes de

Diciembre del AHN) [Enlace. Desde ese momento, el

ya expresidente y su familia iniciarán un periplo por suelo francés (residirá sucesivamente

en un pueblo de la Alta Saboya, en la Embajada española en París, en

Pyla-sur-mer y en Montauban), condicionado por el inicio de la II Guerra

Mundial y la invasión alemana.

La situación de Azaña y su familia fue

empeorando ante la amenaza que suponía la Gestapo y la presión del régimen

franquista para llevarlo a suelo Español. Aunque no consiguió su extradición,

presionó al régimen de Vichy para que no le permitiera moverse y así evitar su

marcha a México. Prueba de ello, es el telegrama que sigue del Embajador

Español J. Félix de Lequerica.

Telegrama: Azaña vigilado. CDMH, Archivo de la Fundación Nacional

Francisco Franco, 27087

Todo ello a pesar de que la actividad

de Azaña en el exilio se centró en su obra literaria, y que su actividad política

fue prácticamente nula, a lo cual habría que añadir que su salud se fue

deteriorando considerablemente. O al menos esto es lo que se desprende de la

correspondencia que mantiene durante esta época con diferentes personalidades. Destaca

la relevancia política de la primera, pues en ella Azaña explica sus motivos

para no firmar un manifiesto con el Lendakari Aguirre y el Presidente de la

Generalitat, Companys, además de algunas impresiones sobre la República.

Carta de Manuel Azaña a Carlos Esplá, 25-04-1939.

CDMH, Archivo Carlos Esplá, Epistolario general. Letra A, Incorporados 56.

3. La “política de venganza”

En paralelo a la presión que el régimen

ejercía en Francia sobre Azaña, el 31 de agosto de 1939 comienza la incoación

de diversos procedimientos judiciales contra el expresidente y su familia a

través del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid,

jurisdicción creada meses antes por la Ley de 9 de febrero de 1939 de

Responsabilidades Políticas.

Expediente de Manuel Azaña. CDMH, Tribunal Regional de

Responsabilidades Políticas, 42.02681

Expediente de

Cipriano Rivas. CDMH, Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas,

75/01143

En la tramitación de este expediente nº

213/ 1939 (consultar expediente completo aquí) comienzan a sentarse

las bases de todos los tópicos con los que posteriormente el régimen se

referirá al expresidente. Así por ejemplo en un Informe de 1939 (ver imágenes 8

y 9 del expediente) podemos ver como entre otras muchas cosas se alude a defectos

inconfesables que mostraría desde joven, como los socialista lo habría

convertido en un mito representativo de la República o a su responsabilidad en

el suceso de Casas Viejas. Se decidirá también el embargo de todos sus bienes

en enero de 1940. La sentencia en firme no llegará hasta el 28 de abril de

1941, cuando se le declare culpable y se le imponga una multa.

En su cruzada contra la masonería, el

régimen también irá incautándose y acumulando documentación procedente de

logias y de miembros de las mismas en la denominada Sección

Especial, creando diferentes tipos de expedientes. En el caso concreto de

Azaña, conservamos su expediente personal que consta de unos 30 documentos

entre los que se mezclan documentación de logias, recortes de periódicos, solicitudes

de antecedentes por diversos tribunales, denuncias contra su persona, etc.

Antecedentes de Manuel Azaña. CDMH,SE, MASONERIA,A,C.200,EXP.5

Ficha del Expediente Personal de Manuel

Azaña. CDMH, Fichero Masónico de la Sección Especial

Carta de la Respetable Logia Rectitud a

Manuel Azaña. CDMH, SE,MASONERIA,A,C.200,EXP.5

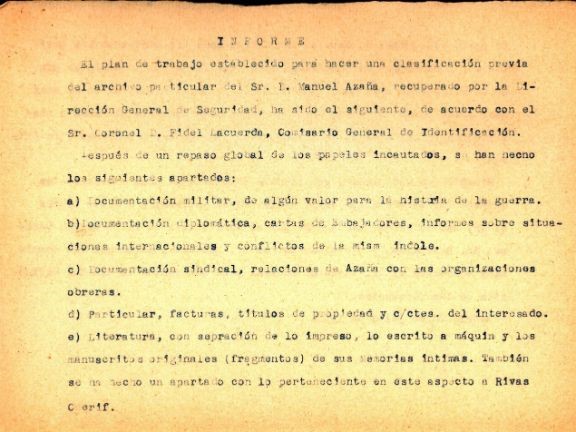

En paralelo a lo anterior el régimen

seguirá incautándose de toda la documentación posible sobre el ex-presidente,

como será el caso de sus diarios (que dará origen al episodio conocido

como “Cuadernos Robados y su Archivo. De

esto último tenemos constancia a través de un Expediente conservado en el

centro, del que hemos extraído un Informe de 1940 donde se comunican los

apartados en los que se ha organizado el archivo, si bien en el resto de

documentación del expediente no se aclara cual será el paradero definitivo del

conjunto.

Informe de 26 de julio de 1940. CDMH, DNSD,

CORRESPONDENCIA,EXP.22-2

Por último, se inicia un nuevo proceso

ante el Tribunal Especial de la Represión de la Masonería y el Comunismo. En

este caso, se le declarará culpable de los cargos pero será sobreseído por

extinción de la responsabilidad penal al haber muerto el acusado.

Expediente de

Manuel Azaña. Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el

Comunismo. CDMH, TERMC, EXP. 490

Expediente de Manuel Azaña. Tribunal Especial

para la Represión de la Masonería y el Comunismo. CDMH, TERMC, EXP. 490

Sentencia de

9-01-1942. CDMH, TERMC, EXP. 490

4. Fallecimiento en el exilio

Azaña y su mujer pasaron sus últimos

meses bajo protección de la delegación diplomática mexicana en el Hotel de Midi

en Montauban evitando así un posible secuestro para ser llevado a España como le

sucediera entre otros a su cuñado Cipriano Rivas Cherif.

Finalmente y tras sufrir una recaída de

un infarto cerebral, fallecía el 3 de noviembre de 1940. El entierro de

carácter civil tuvo lugar dos días después y fue costeado por la delegación

mexicana, mientras el gobierno de Pétain prohibía que se hiciera un funeral con

honores de jefe de estado.

La repercusión de su muerte en la

prensa no se hizo esperar. Por un lado, la prensa afín al régimen franquista

centrará sus escritos en la cuestión religiosa contraponiendo su

arrepentimiento final con su política anticlerical a modo de moraleja. Mientras

la prensa afín a la República se centrará en poner en valor su figura.

Artículo de La Voz de España.

CDMH,SE,MASONERIA,A,C.200,EXP.5

Recorte de Prensa. CDMH, Archivo Carlos Esplá,

Epistolario general. Letra A, Incorporados

Bandera de la Segunda República

Española en el entierro de Manuel Azaña.

CDMH, BANDERAS, 5

“(…) más tarde o más pronto se hablaría

de nuevo de él, despojado de la idolatría incondicional de algunos y del odio

feroz de otros, tendría su lugar en la historia”

(Santos Juliá “Vida y tiempo de Manuel Azaña”,

2009. Pág. 468)

El proceso de Burgos, medio siglo después

Su rastro en el Centro Documental de la

Memoria Histórica

A finales de los años cincuenta, un

grupo de jóvenes vascos, que se veían a sí mismos como herederos directos del

Sabino Arana más radical y de los combatientes nacionalistas de la Guerra

Civil, crearon Euskadi Ta Askatasuna

(País Vasco y Libertad, ETA), como

movimiento revolucionario de liberación nacional. Influidos por las corrientes

anticoloniales de la época, apostaron por la violencia para provocar a la

dictadura franquista (Gaizka Fernández Soldevilla, “El simple arte de matar”).

Tras las primeras víctimas mortales en

1968, la dura respuesta del régimen se apoyó en la normativa para la represión

del bandidaje y el terrorismo (ver BOE) Tan exhaustiva fue la persecución,

que en abril de 1969 la dictadura logró desarticular la cúpula de la

organización terrorista, juzgada en el proceso de Burgos (diciembre de 1970).

Medio siglo después seguiremos el

rastro de este crucial juicio gracias a los testimonios conservados en el

Centro Documental de la Memoria Histórica, en especial los acumulados por la

Jefatura del Estado.

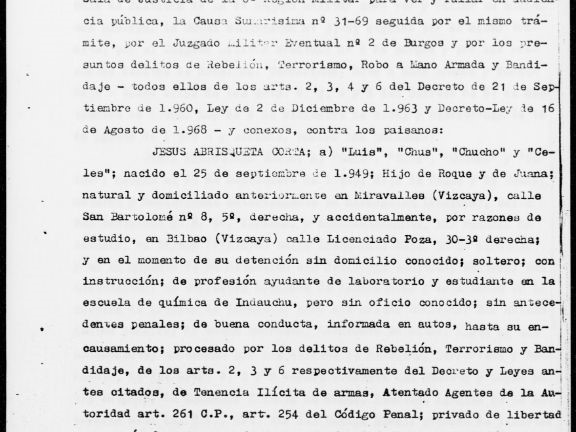

1. Un proceso ejemplarizante

En la captura de los dirigentes etarras

vio el régimen franquista la oportunidad de aplicar un castigo que sirviera de

aviso a la oposición. Para ello encartó a todos los detenidos en un solo juicio

sumarísimo (31/69), solicitando seis penas de muerte y más de setecientos años de

prisión para el conjunto de los diez y seis procesados. Craso error desde el

punto de vista político, pues favoreció una gran repercusión internacional que,

como veremos, condicionará su resolución.

No obstante, diversos sectores de la

dictadura percibieron la equivocación y rechazaron este consejo de guerra

colectivo, incluida una parte del Ejército con el general García-Valiño a la

cabeza, que apostaba por llevar a los reos ante la jurisdicción ordinaria.

Resumen de prensa que alude a una carta del general García Valiño

criticando el sumarísimo. AFNFF, 16955, 1.

2. La instrumentalización del juicio

La vista pública comenzó en la Sala de

Justicia de la VI Región Militar (Burgos), el 3 de diciembre de 1970. Los

abogados defensores, entre los que se encontraban Peces-Barba, Txiqui Benegas o

Juan Mari Bandrés, conscientes de su resonancia, enfocaron el litigio como un

proceso contra la causa nacional vasca.

Para aumentar la tensión/repercusión de

sus sesiones, no faltaron golpes de efecto orquestados previamente, como el

canto del Eusko gudariak, el himno del soldado vasco, al que

respondieron torpemente los miembros del tribunal y fuerzas de seguridad

esgrimiendo sus armas reglamentarias.

Buena parte de la resonancia del

proceso hay que atribuirla a la cobertura mediática. Radio España Independiente

(La Pirenaica) es un claro ejemplo por la atención que le prestó. Esta emisora

(1941-1977), dependiente del Partido Comunista de España, tenía una notable

difusión, clandestina por supuesto, en todo el país. El CDMH conserva los

guiones de las emisiones e, incluso, una grabación con un fragmento del

interrogatorio durante la vista oral. Emisión de Radio España Independiente que

incluye un fragmento del interrogatorio durante la vista oral. SI, 2890.

Guion de Radio España Independiente (La Pirenaica) sobre los

momentos finales de la vista oral. REI, 564

3. La reacción de la oposición interior y exterior

En efecto, el juicio sumarísimo suscitó

una oleada de solidaridad, tanto a nivel nacional como internacional. En el

interior, numerosas protestas y peticiones de libertad recorrieron todo el país.

Por su activismo destacarán figuras de dispar sesgo ideológico como Gil-Robles,

Ruiz-Jiménez o Tierno Galván. No faltó, tampoco, la petición de clemencia por parte

de la Conferencia Episcopal.

La dictadura atribuyó las protestas al

comunismo, declaró el estado de excepción y planificó “espontáneas”

manifestaciones de adhesión a través de las organizaciones del Movimiento

Nacional, el partido único del régimen.

Resumen de prensa que recoge las protestas

por el juicio en el interior de España. AFNFF, 16955, 4.

Recorte de un

editorial de El Alcázar, diario controlado por el régimen franquista. AFNFF,

2377, 5.

También el proceso de Burgos encontró

abundante eco en la prensa europea y norteamericana, despectivamente tildada

por los corifeos del franquismo como campaña de los tradicionales enemigos de

España, siempre alerta (Ángel Ruiz Ayúcar, Crónica agitada de ocho años

tranquilos). Hasta el célebre pensador existencialista Jean Paul Sartre hará

patente su apoyo a los encausados en el prólogo que compuso para el libro de

Gisèle Halimi, Le procès de Burgos.

A fin de incrementar la difusión del

juicio, otra rama de la organización terrorista secuestró al cónsul alemán en

San Sebastián con el vano propósito de canjearlo por los encajetados.

Conscientes de su fracaso, pronto será puesto en libertad.

4. La conmutación de las penas

Una vez concluida la vista, y tras

deliberación, el 28 de diciembre de 1970 se hizo pública la sentencia. Seis de

los procesados fueron castigados con la pena capital (tres de ellos condenados

a sendas penas de muerte cada uno). Apenas dos días después, Franco conmutó las

penas de muerte por cadenas perpetuas (un máximo de treinta años según la

legislación penal española) para no deteriorar aún más la imagen del régimen.

Encabezamiento de la sentencia. AFNFF, 2889, 3.

Fragmento de la

carta del diplomático Garrigues Díaz-Cañabate al general Franco, felicitándole

por la conmutación de las penas de muerte. AFNFF, 1494, 2

Uno de los condenados a muerte, Eduardo

(Teo) Uriarte, liberado en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977,

cofundará poco después Euskadiko Ezkerra

y más tarde la Fundación para la Libertad. Un ejemplar de sus memorias forma

parte de la rica biblioteca del CDMH.

Así mismo, en nuestra biblioteca

especializada puede consultarse otro testimonio de los protagonistas, el

estudio que sobre el proceso redactó Kepa Salaberri (pseudónimo de Francisco

Letamendia), abogado defensor de una de las procesadas. El libro fue publicado

en Francia por Ruedo Ibérico, la editorial de los exiliados españoles

(1961-1982), cuya producción circulaba furtivamente por España.

Memorias de Eduardo (Teo) Uriarte, uno de los

condenados a la pena capital en el consejo de guerra de Burgos. B-8507

Estudio sobre el proceso redactado por Kepa

Salaberri (pseudónimo de Francisco Letamendia), uno de los abogados defensores.

B-18984

Epílogo

Cincuenta años después, parece evidente

que el resultado del juicio fue una derrota moral y política para el régimen

franquista, que puso en evidencia su lenta descomposición (John Sullivan, El

nacionalismo vasco radical). Aquel proceso, planificado por la dictadura como

escarmiento, reflotó a una organización terrorista minada por las disensiones

internas, colocó a ETA entre las fuerzas más relevantes del antifranquismo y la

hizo visible a nivel internacional (John Hollyman, “Separatismo revolucionario

vasco”).

Los documentos que se conservan en

nuestro centro muestran la propaganda que generó el sumarísimo, así como la

completa información que recibía directamente la Jefatura del Estado. Hoy todos

ellos se encuentran a disposición de los ciudadanos.

Pegatina que solicita la amnistía para los

presos. Colección Fernando Iñigo Aristu. Incorporados, 1603, 1122r.

Los carteles del CDMH que celebran el Día Internacional de la Mujer

CIFFE_CARTELES,2767

El 8 de marzo se conmemora el Día

internacional de la mujer. Celebrado por la ONU desde 1975 y proclamado por

asamblea en 1977, encuentra su origen en las manifestaciones surgidas

especialmente en la Europa del siglo XIX, reclamando el derecho al voto de las

mujeres, mejoras en sus condiciones laborales e igualdad entre los sexos.

El hecho de que este día se celebre el

8 de marzo está estrechamente vinculado a los movimientos feministas durante la

Revolución Rusa de 1917, concretamente a la huelga de mujeres pidiendo “paz y

pan”, celebrada el 23 de febrero (8 de marzo en el calendario gregoriano). Ya

terminada la Segunda Guerra Mundial, el 8 de marzo comenzó a celebrarse en

muchos países incluso antes de ser reconocido por la ONU.

CIFFE_CARTELES,2787

CIFFE_CARTELES,3100

1. El 8 de marzo en el CDMH

El CDMH se suma, en este espacio de

memoria a dicha conmemoración que este año 2021 lleva como tema “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”, con una

pequeña muestra de los aproximadamente 100 carteles dedicados a este día

procedentes del fondo documental del Centro de Investigación y Formación

Feminista (CIFFE).]

Sirva este fragmento de memoria para

dar algo de visibilidad a la lucha feminista de las generaciones anteriores,

que con mayores retos que la nuestra, pusieron las primeras losas para que las

generaciones futuras camináramos por senderos menos agrestes.

CIFFE_CARTELES_2888

CIFFECARTELES_2862

2. El Centro de Investigación y Formación Feminista

(CIFFE).

El CIFFE fue creado en 1983 a iniciativa

de la Federación de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán y tenía como fines la

formación, estudio, debate, documentación e investigación del feminismo. Para

ello, se estructuró en tres áreas de trabajo: Un área de cultura y seminarios,

encargada de organizar gran variedad de actividades y proyectos. Un área de

estudios sociológicos y, finalmente, un área de documentación e investigación,

encargada de recopilar todo tipo de materiales relacionados con el feminismo y

con la historia del feminismo en España.

CIFFE_CARTELES,

3092

CIFFE_CARTELES,

2790

3. Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres Flora

Tristán.

Este fondo además, se completa con la

documentación de su antecesora la Federación Provincial de Asociaciones de Amas

de Casa Flora Tristán que en 1980 cambió su nombre por el de Federación

Provincial de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán. Fue fundada en Madrid en

1976 como resultado de la unión de las distintas asociaciones de amas de casa

organizadas desde 1969 en los distintos barrios y distritos de Madrid. La

Federación llegó a agrupar a una treintena de estas asociaciones dotadas de

total autonomía en su funcionamiento. La utilización del término amas de casa

era en aquellos años un requisito obligatorio para obtener el reconocimiento

legal de las asociaciones de mujeres.

CIFFE_CARTELES,2531

CIFFE_CARTELES,

2779

4. Referencias para el estudio del feminismo

La consulta de este fondo se hace

imprescindible para la investigación de la reivindicación de la causa

feminista, manifestada en numerosas actuaciones que abarcan desde 1975 hasta

los primeros años del siglo XXI. En él podemos encontrar una amplia variedad de

tipologías documentales en distintos soportes y formatos, desde documentación

administrativa en papel hasta material audiovisual con entrevistas,

documentales y filmografía. Completan la colección, una amplia biblioteca y

hemeroteca con casi 4000 referencias especializadas, además de material gráfico

como fotografías y los ya mencionados carteles, cerca de 900, de una extensa

temática dedicada a la mujer, procedentes de actividades y campañas de

concienciación de diversas asociaciones

CIFFE_CARTELES, 2852

No hay comentarios:

Publicar un comentario